このままでは「昭島がトラックだらけの街」に!!

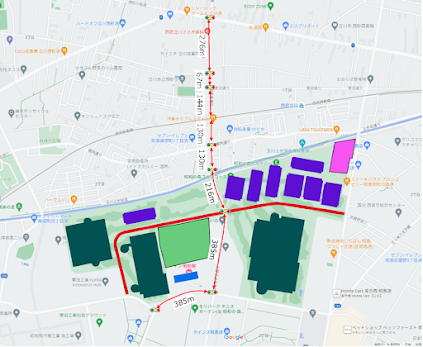

昭島が「トラックだらけの街」にならないのか心配しています。 GLP の環境影響評価調査計画書での発生交通量の説明は次の通りでした。 自動車の発生交通量は 約 5,800 台/日(大型車約 1,100 台/日、小型車約 4,700 台/日) 発生集中交通量は 約 11,600 台/日(大型車約 2,200 台/日、小型車約 9,400 台/日) 計画発表以来、 GLP に対して交通量の抑制に関する要望は数多く出されてきたものの、 11 月の説明会の資料や説明でも一向に減少努力は見られませんでした。 資料では、上記「小型車」が「普通車」に置き換えられていましたが、 このままでは昭島の道路は運送用の車両であふれかえることになります。 その理由について順を追ってご説明します。(最後までお読みください。) GLP の説明では車の区分が5t以上の大型トラック と 5t未満の普通車に区分されています。この区分や説明、特に5t未満の内容が分かり辛いと申し上げても、一向に GLP はその区分を変更しようとしていません。 何故なのか? と考えてみて 2 つほどその理由を考えてみました。 1つは、この区分を使うことで、市中でよく見る宅配事業者さんの車は普通車に区分されることになります。 その台数は下記に計算していますが、台数がとても多くなるのでトラックとして説明すると、昭島がトラックだらけになることをイメージされるので、5tを閾値とした丁度説明するのに都合が良い区分が有ったのでそれを使用した。というのが理由ではないでしょうか? 2つは、この区分を使うことで、大型トラックが走行するルートと、市中を小回りよく走ることができる普通車ルートとを区別して説明しやすくするためではないでしょうか? 私がこの言葉「普通車」に最初に受けた印象は「普通の車が 4,700 台なんだ」でした。 普通車=乗用車 と言ったイメージです。 ただ、物流会社なのになぜ、乗用車が 4,700 台で、トラックが 1,100 台なんだろう?という印象を受け、不思議に思いました。 調べた結果では、乗用車が 1,400 台、運送用のトラック類が 4,400 台、という数量になり、内容をそのまま伝えると衝撃的な印象を与えてしまいます。これを上手く柔らかい印象...